Il volgare in Toscana

Alla fine del Duecento, in Toscana, la poesia in volgare si istituzionalizza in forme canoniche caratterizzate non soltanto da precise tematiche e e metriche , ma da un linguaggio unitario.

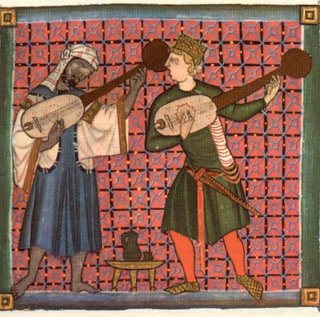

I canone risulta basato sulla tradizione dei trovatori della Scuola siciliana. Furono i Siciliani, infatti, presso la corte di Federico II, ad utilizzare per la prima volta il volgare nella lirica d’amore, al pari della tradizione provenzale. Dante, nel De vulgari eloquentia , afferma che tutto ciò che sino allora gli Italiani erano andati componendo in poesia era chiamato "siciliano".

Con la sconfitta di Benevento,che ha prodotto la crisi della civiltà siciliana gli scritti dei canzonieri siciliani non furono più né tramandati né ricopiati e quelli esistenti andarono perduti.

Essi erano stati però ricopiati in Toscana da copisti che ne avevano alterato la lingua, mutandola dal siciliano al toscano. I tre codici che conservano i canzonieri del Duecento — e cioè il Laurenziano, il Palatino e il Vaticano Latino 3793 — sono stati scritti verso la fine del 1200 a Pisa, a Lucca e a Firenze. Seppure in maniera originale , essi catalogano la metrica ed lessico traducendola dai Siciliani ai rimatori Toscani sino ai primi Stilnovisti.

Dalla fine del Duecento in poi i Siciliani si leggono dunque nella versione toscana. la trascrizione toscana, per esempio, modificava la -u finale siciliana in –o, o in -a e la -i in -e — . Con queste modifiche non si potevano rispettare le rime dell’originale siciliano producendo rime imperfette . Queste ultime, attribuite agli autori siciliani , quando invece erano state introdotte dai copisti toscani, furono tramandate come rime "siciliane" e in quanto tali prese a modello e usate da rimatori toscani.